Si quieres encontrar las clases de Ciencias Naturales o Ciencias Sociales fácilmente utiliza las categorías. Las publicaciones se ordenan desde la más reciente a la más antigua.

LÍNEA DEL TIEMPO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Causas y consecuencias de la Revolución de Mayo de 1810 y sus repercusiones hasta 1820:

Causas de la Revolución de Mayo de 1810:

Causas Internas:

Descontento Social y Discriminación Criolla: La sociedad colonial estaba marcada por una fuerte estratificación social, donde los criollos (descendientes de europeos nacidos en América) estaban relegados a roles secundarios frente a los peninsulares (españoles nacidos en la península ibérica). Esta discriminación social y la falta de representación política para los criollos generaron un creciente descontento entre la élite criolla.

Ideas Ilustradas y Difusión de la Ilustración: Las ideas de la Ilustración, como la libertad, la igualdad y los derechos naturales, fueron difundidas entre la élite criolla a través de libros, panfletos y conversaciones. Estas ideas iluministas fomentaron el deseo de autonomía política y el rechazo al dominio colonial español.

Descontento Económico y Restricciones Comerciales: Las restricciones comerciales impuestas por España limitaban el desarrollo económico de las colonias sudamericanas. Además, el monopolio comercial español restringía el acceso a mercados internacionales y limitaba el crecimiento económico de las colonias.

Las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, durante las cuales las autoridades españolas habían quedado desprestigiadas y los criollos habían tomado conciencia de su capacidad para luchar por su libertad.

La destitución del virrey Sobremonte, exigida por el pueblo de Buenos Aires debido a su desempeño durante las Invasiones Inglesas, y su reemplazo por Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista.

La asonada de Álzaga de 1809, un intento fallido de destituir al virrey Santiago de Liniers, que dejó como antecedente la supresión de las milicias españolas y el fortalecimiento de las criollas.

Causas Externas:

Inestabilidad Política en España y Ocupación Napoleónica: La invasión napoleónica de España en 1808 desencadenó una crisis política en el imperio español. Ante la ausencia de un gobierno legítimo en España, surgió un vacío de poder en las colonias americanas, lo que debilitó la autoridad de la corona española y facilitó el surgimiento de movimientos independentistas.

Ejemplo de la Independencia de Estados Unidos: El éxito de la independencia de Estados Unidos en 1783 inspiró a los líderes criollos sudamericanos y les mostró que era posible derrocar a una potencia colonial establecida.

La Revolución Industrial:

La Revolución Industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió por toda Europa y América en el siglo XIX. Aquí hay algunos puntos clave:

Transformación Económica: La Revolución Industrial marcó el paso de una economía agraria y artesanal a una economía industrializada, basada en la producción en masa y el uso de maquinaria.

Cambio Social: La industrialización provocó grandes cambios en la sociedad, incluyendo la migración masiva de personas del campo a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas.

Nuevas Ideas y Movimientos: La Revolución Industrial también estimuló el surgimiento de nuevas ideas económicas, políticas y sociales, incluyendo el liberalismo y el socialismo.

Impacto en las Colonias: En las colonias americanas, la Revolución Industrial tuvo un impacto significativo al aumentar la demanda de materias primas y alimentos, así como al introducir nuevas formas de organización económica y social.

El Levantamiento de Tupac Amaru:

El levantamiento liderado por Tupac Amaru II fue una importante rebelión indígena ocurrida en el Virreinato del Perú a finales del siglo XVIII. Aquí tienes más detalles:

Líder Rebelde: Tupac Amaru II, también conocido como José Gabriel Condorcanqui, era un líder indígena descendiente de la nobleza incaica. Se levantó en armas contra el dominio colonial español en 1780.

Causas: El levantamiento de Tupac Amaru II fue motivado por una combinación de injusticias sociales, abusos de las autoridades coloniales y la explotación de la población indígena y mestiza.

Alcance y Violencia: El levantamiento comenzó en la región de Tinta, en el sur del Perú, y se extendió por otras partes del virreinato. La rebelión fue violentamente reprimida por las autoridades coloniales, con ejecuciones masivas y represalias contra los rebeldes y sus familias.

Legado: Aunque la rebelión fue sofocada, el levantamiento de Tupac Amaru II tuvo un impacto duradero en la conciencia indígena y en el movimiento independentista en América Latina, sirviendo de inspiración para futuras luchas por la libertad y la justicia social.

Los acontecimientos de la Semana de Mayo de 1810, día a día:

Semana de Mayo de 1810:

Viernes 18 de Mayo:

- Llegada de la fragata inglesa «Mistletoe» con noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla.

- El virrey Cisneros emite una proclama anunciando que asumirá el poder en caso de la pérdida de la península.

Sábado 19 de Mayo:

- Reuniones y gestiones de los líderes criollos para exigir la convocatoria a un Cabildo Abierto.

- Se solicita formalmente al Alcalde Lezica la convocatoria al Cabildo Abierto.

Domingo 20 de Mayo:

- El virrey Cisneros busca apoyo militar ante la posible rebelión, pero los jefes militares se niegan.

- Castelli y Rodríguez insisten en la convocatoria al Cabildo Abierto. Se logra la convocatoria para el día siguiente.

Lunes 21 de Mayo:

- Multitud armada ocupa la Plaza de la Victoria exigiendo la convocatoria al Cabildo Abierto.

- El Cabildo accede a la demanda popular y convoca al Cabildo Abierto para el día siguiente.

Martes 22 de Mayo:

- Se realiza el Cabildo Abierto con intensos debates sobre la continuidad del virrey.

- Se decide la destitución del virrey y la formación de una Junta de Gobierno provisional.

Miércoles 23 de Mayo:

- El Cabildo ratifica la destitución del virrey y la formación de la Junta de Gobierno.

- Se elabora el documento oficial anunciando la cesión del mando al Cabildo.

Jueves 24 de Mayo:

- Confirmación oficial de la Junta de Gobierno presidida por Cisneros.

- Rechazo popular a la composición de la Junta y renuncias de Castelli y Saavedra a integrarla.

- Aumento de la tensión y preparativos para la acción.

Viernes 25 de Mayo:

- Formación de la Junta de Gobierno con presidencia de Cisneros.

- El pueblo manifiesta su descontento y presiona por cambios.

- Renuncia de Cisneros y formación de una nueva Junta de Gobierno liderada por Saavedra.

- Inicio de una nueva etapa en la historia argentina.

Estos son los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante la Semana de Mayo de 1810 en Buenos Aires, que marcó el inicio del proceso de independencia de Argentina.

Consecuencias de la Revolución de Mayo de 1810 hasta 1820:

Declaración de Independencia y Formación de Juntas Gubernativas: La Revolución de Mayo condujo a la formación de la Primera Junta en Buenos Aires, que asumió el gobierno en nombre del rey Fernando VII de España. Posteriormente, en 1816, se proclamó la independencia de Argentina en el Congreso de Tucumán.

Guerras de Independencia y Resistencia Realista: Tras la declaración de independencia, se desataron las guerras de independencia en el Virreinato del Río de la Plata. Las fuerzas patriotas, compuestas principalmente por criollos, lucharon contra las fuerzas realistas españolas y sus aliados.

Consolidación de Estados Nacionales: La independencia de Argentina y otros países sudamericanos condujo a la formación de nuevos estados-nación en la región, con sus propias instituciones políticas y administrativas.

Inestabilidad Política y Conflictos Internos: Después de la independencia, la región experimentó períodos de inestabilidad política debido a luchas internas por el poder y conflictos entre diferentes facciones políticas.

Establecimiento de Constituciones y Gobierno Centralizado: A medida que se consolidaba la independencia, se establecieron constituciones y se implementaron sistemas políticos centralizados para garantizar la estabilidad y el orden en los nuevos estados-nación.

SEMANA DE MAYO DE 1810

SEMANA DE MAYO

A) Leer el texto y registrarlo en la carpeta.

B) Utilizando Power Point o Word escribiremos, insertaremos imágenes, audios y videos referentes al tema.

C) Publicaremos el trabajo conjuntamente con los alumnos de 5to y 6to el viernes 24 en el acto escolar y en el Aula Digital el día 25 de mayo.

Semana de Mayo de 1810:

Viernes 18 de Mayo:

- Llegada de la fragata inglesa «Mistletoe» con noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla.

- El virrey Cisneros emite una proclama anunciando que asumirá el poder en caso de la pérdida de la península.

Sábado 19 de Mayo:

- Reuniones y gestiones de los líderes criollos para exigir la convocatoria a un Cabildo Abierto.

- Se solicita formalmente al Alcalde Lezica la convocatoria al Cabildo Abierto.

Domingo 20 de Mayo:

- El virrey Cisneros busca apoyo militar ante la posible rebelión, pero los jefes militares se niegan.

- Castelli y Rodríguez insisten en la convocatoria al Cabildo Abierto. Se logra la convocatoria para el día siguiente.

Lunes 21 de Mayo:

- Multitud armada ocupa la Plaza de la Victoria exigiendo la convocatoria al Cabildo Abierto.

- El Cabildo accede a la demanda popular y convoca al Cabildo Abierto para el día siguiente.

Martes 22 de Mayo:

- Se realiza el Cabildo Abierto con intensos debates sobre la continuidad del virrey.

- Se decide la destitución del virrey y la formación de una Junta de Gobierno provisional.

Miércoles 23 de Mayo:

- El Cabildo ratifica la destitución del virrey y la formación de la Junta de Gobierno.

- Se elabora el documento oficial anunciando la cesión del mando al Cabildo.

Jueves 24 de Mayo:

- Confirmación oficial de la Junta de Gobierno presidida por Cisneros.

- Rechazo popular a la composición de la Junta y renuncias de Castelli y Saavedra a integrarla.

- Aumento de la tensión y preparativos para la acción.

Viernes 25 de Mayo:

- Formación de la Junta de Gobierno con presidencia de Cisneros.

- El pueblo manifiesta su descontento y presiona por cambios.

- Renuncia de Cisneros y formación de una nueva Junta de Gobierno liderada por Saavedra.

- Inicio de una nueva etapa en la historia argentina.

SEMANA DE MAYO DE 1810

TEMA: SEMANA DE MAYO DE 1810

ACTIVIDADES

A) Lee el texto sobre las semana de mayo.

B) Observa el siguiente video sobre los sucesos de la Semana de Mayo.

C)¿Cuáles fueron los Argumentos del debate del Cabildo Abierto del día 22 de mayo?

D)Realiza la línea del tiempo de la semana de mayo.

SEMANA DE MAYO DE 1810

Viernes 18

El 14 de mayo de 1810 había llegado a Buenos Aires la fragata inglesa Mistletoe trayendo periódicos que confirmaban los rumores que circulaban intensamente por Buenos Aires: cayó en manos de los franceses de Napoleón, la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español.

El viernes 18 el virrey Cisneros hizo leer por los pregoneros (porque la mayoría de la población no sabía leer ni escribir) una proclama que comenzaba diciendo: «A los leales y generosos pueblos del virreinato de Buenos Aires.» El virrey advertía que «en el desgraciado caso de una total pérdida de la península, y falta del Supremo Gobierno» él asumiría el poder acompañado por otras autoridades de la Capital y todo el virreinato y se pondría de acuerdo con los otros virreyes de América para crear una Regencia Americana en representación de Fernando. Cisneros aclaraba que no quería el mando sino la gloria de luchar en defensa del monarca contra toda dominación extraña y, finalmente prevenía al pueblo sobre «los genios inquietantes y malignos que procuran crear divisiones». A medida que los porteños se fueron enterando de la gravedad de la situación, fueron subiendo de tono las charlas políticas en los cafés y en los cuarteles. Todo el mundo hablaba de política y hacía conjeturas sobre el futuro del virreinato.

La situación de Cisneros era muy complicada. La Junta que lo había nombrado virrey había desaparecido y la legitimidad de su mandato quedaba claramente cuestionada. Esto aceleró las condiciones favorables para la acción de los patriotas que se venían reuniendo desde hacía tiempo en forma secreta en la jabonería de Vieytes. La misma noche del 18, los jóvenes revolucionarios se reunieron en la casa de Rodríguez Peña y decidieron exigirle al virrey la convocatoria a un Cabildo Abierto para tratar la situación en que quedaba el virreinato después de los hechos de España. El grupo encarga a Juan José Castelli y a Martín Rodríguez que se entrevisten con Cisneros.

Sábado 19

Las reuniones continuaron hasta la madrugada del sábado 19 y sin dormir, por la mañana, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le pidieron al Alcalde Lezica la convocatoria a un Cabildo Abierto. Por su parte, Juan José Castelli hizo lo propio ante el síndico Leiva.

Domingo 20

El domingo 20 el virrey Cisneros reunió a los jefes militares y les pidió su apoyo ante una posible rebelión, pero todos se rehusaron a brindárselo. Por la noche, Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante el virrey con el pedido de cabildo abierto. El virrey dijo que era una insolencia y un atrevimiento y quiso improvisar un discurso pero Rodríguez le advirtió que tenía cinco minutos para decidir. Cisneros le contestó «Ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran» y convocó al Cabildo para el día 22 de Mayo. En el «Café de los Catalanes y en «La Fonda de las Naciones», los criollos discutían sobre las mejores estrategias para pasar a la acción

Lunes 21

A las nueve de la mañana se reunió el Cabildo como todos los días para tratar los temas de la ciudad. Pero a los pocos minutos los cabildantes tuvieron que interrumpir sus labores. La Plaza de la Victoria estaba ocupada por unos 600 hombres armados de pistolas y puñales que llevaban en sus sombreros el retrato de Fernando VII y en sus solapas una cinta blanca, símbolo de la unidad criollo-española desde la defensa de Buenos Aires. Este grupo de revolucionarios, encabezados por Domingo French y Antonio Luis Beruti, se agrupaban bajo el nombre de la «Legión Infernal» y pedía a los gritos que se concrete la convocatoria al Cabildo Abierto. Los cabildantes acceden al pedido de la multitud. El síndico Leiva sale al balcón y anuncia formalmente el ansiado Cabildo Abierto para el día siguiente. Pero los «infernales» no se calman, piden a gritos que el virrey sea suspendido. Debe intervenir el Jefe del regimiento de Patricios, Cornelio Saavedra quien logra calmarlos garantizándoles el apoyo militar a sus reclamos.

Martes 22

Ya desde temprano fueron llegando los «cabildantes». De los 450 invitados sólo concurrieron 251. También estaba presente una «barra» entusiasta. En la plaza, French, Beruti y los infernales esperan las novedades. La cosa se fue calentando hasta que empezaron los discursos, que durarán unas cuatro horas, sobre si el virrey debía seguir en su cargo o no. Comenzó hablando el Obispo Lué diciendo que mientras hubiera un español en América, los americanos le deberían obediencia. Le salió al cruce Juan José Castelli contestándole que habiendo caducado el poder Real, la soberanía debía volver al pueblo que podía formar juntas de gobierno tanto en España como en América. El Fiscal de la Audiencia, Manuel Villota señaló que para poder tomar cualquier determinación había que consultar al resto del virreinato. Villota trataba de ganar tiempo, confiando en que el interior sería favorable a la permanencia del virrey. Juan José Paso le dijo que no había tiempo que perder y que había que formar inmediatamente una junta de gobierno.

Casi todos aprobaban la destitución del virrey pero no se ponían de acuerdo en quien debía asumir el poder y por qué medios. Castelli propuso que fuera el pueblo a través del voto quien eligiese una junta de gobierno; mientras que el jefe de los Patricios, Cornelio Saavedra, era partidario de que el nuevo gobierno fuera organizado directamente por el Cabildo. El problema radicaba en que los miembros del Cabildo, muchos de ellos españoles, seguían apoyando al virrey.

«Modales»

El debate del 22 fue muy acalorado y despertó las pasiones de ambos bandos. El coronel Francisco Orduña, partidario del virrey, contará horrorizado que mientras hablaba fue tratado de loco por no participar de las ideas revolucionarias «… mientras que a los que no votaban contra el jefe (Cisneros), se les escupía, se les mofaba, se les insultaba y se les chiflaba.»

Miércoles 23

Por la mañana se reunió el Cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y elaboró un documento: «hecha la regulación con el más prolijo examen resulta de ella que el Excmo. Señor Virrey debe cesar en el mando y recae éste provisoriamente en el Excmo. Cabildo (…) hasta la erección de una Junta que ha de formar el mismo Excmo. Cabildo, en la manera que estime conveniente”.

Jueves 24

Se confirmaron las versiones: el Cabildo designó efectivamente una junta de gobierno presidida por el virrey e integrada por cuatro vocales: los españoles Juan Nepomuceno Solá y José de los Santos Inchaurregui y los criollos Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, burlando absolutamente la voluntad popular. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Castelli y Saavedra renunciaron a integrar esta junta Muchos como el coronel Manuel Belgrano fueron perdiendo la paciencia. Cuenta Tomás Guido en sus memorias «En estas circunstancias el señor Don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de Patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala contigua, reclinado en un sofá, casi postrado por largas vigilias observando la indecisión de sus amigos, púsose de pie súbitamente y a paso acelerado y con el rostro encendido por el fuego de sangre generosa entró al comedor de la casa del señor Rodríguez Peña y lanzando una mirada en derredor de sí, y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada dijo: «Juro a la patria y a mis compañeros, que si a las tres de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas.»

Por la noche una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros con cara de pocos amigos y logró su renuncia. La Junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al Cabildo para la mañana siguiente.

Así recuerda Cisneros sus últimas horas en el poder:

«En aquella misma noche, al celebrarse la primera sesión o acta del Gobierno, se me informó por alguno de los vocales que alguna parte del pueblo no estaba satisfecho con que yo obtuviese el mando de las armas, que pedía mi absoluta separación y que todavía permanecía en el peligro de conmoción, como que en el cuartel de Patricios gritaban descaradamente algunos oficiales y paisanos, y esto era lo que llamaban pueblo, (..). Yo no consentí que el gobierno de las armas se entregase como se solicitaba al teniente coronel de Milicias Urbanas Don Cornelio de Saavedra, arrebatándose de las manos de un general que en todo tiempo las habría conservado y defendido con honor y quien V.M las había confiado como a su virrey y capitán general de estas provincias, y antes de condescender con semejante pretensión, convine con todos los vocales en renunciar los empleos y que el cabildo proveyese de gobierno.»

El 25 de mayo de 1810

Todo parece indicar que el 25 de mayo de 1810 amaneció lluvioso y frío. Pero la «sensación térmica» de la gente era otra . Grupos de vecinos y milicianos encabezados por Domingo French y Antonio Beruti se fueron juntando frente al cabildo a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintitas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas.

Pasaban las horas, hacía frío, llovía y continuaban las discusiones. El cabildo había convocado a los jefes militares y estos le hicieron saber al cuerpo a través de Saavedra que no podían mantener en el poder a la Junta del 24 porque corrían riesgos personales porque sus tropas no les responderían. La mayoría de la gente se fue yendo a sus casas y el síndico del Cabildo salió al balcón y preguntó «¿Dónde está el pueblo?». En esos momentos Antonio Luis Beruti irrumpió en la sala capitular seguido de algunos infernales y dijo «Señores del Cabildo: esto ya pasa de juguete; no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces, Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana y si es que no tiene badajo nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan de menos. ¡Sí o no! Pronto, señores decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños; pero, si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada.» Poco después se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno .El presidente era Cornelio Saavedra; los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso, eran sus secretarios; fueron designados seis vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Azcuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Matheu. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia.

La Junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII. Así lo recuerda Saavedra en sus memorias «Con las más repetidas instancias, solicité al tiempo del recibimiento se me excuse de aquel nuevo empleo, no sólo por falta de experiencia y de luces para desempeñarlo, sino también porque habiendo dado tan públicamente la cara en la revolución de aquellos días no quería se creyese había tenido particular interés en adquirir empleos y honores por aquel medio. Por política fue preciso cubrir a la junta con el manto del señor Fernando VII a cuyo nombre se estableció y bajo de él expedía sus providencias y mandatos.»

Para algunos era sólo una estrategia a la que llamaron la «máscara de Fernando», es decir, decían que gobernaban en nombre de Fernando pero en realidad querían declarar la independencia. Pensaban que todavía no había llegado el momento y no se sentían con la fuerza suficiente para dar ese paso tan importante. La máscara de Fernando se mantendrá hasta el 9 de julio de 1816.

Pero los españoles no se creyeron lo de la máscara o el manto de Fernando y se resistieron a aceptar la nueva situación.

En Buenos Aires, el ex virrey Cisneros y los miembros de la Audiencia trataron de huir a Montevideo y unirse a Elío (que no acataba la autoridad de Buenos Aires y logrará ser nombrado virrey), pero fueron arrestados y enviados a España en un buque inglés.

Arma la línea del tiempo con los siguientes datos.

4TO GRADO ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810

CIENCIAS SOCIALES

ESCRIBE EN TU CARPETA

FECHA:

TEMA: SEMANA DE MAYO. ANTECEDENTES.

A.- Observa el siguiente vídeo.

B.-Lee y registra en tu carpeta el siguiente texto sobre las causas que llevaron a la separación de España.

¿Qué fue la Revolución de Mayo?

Se llama Revolución de Mayo a un proceso que se desarrolló en Buenos Aires, en mayo de 1810, y que concluyó con la destitución del virrey español y su reemplazo por una Junta de Gobierno local.

Fue una revolución de carácter municipal, impulsada por un sector de criollos revolucionarios de Buenos Aires, que estaban influenciados por las ideas difundidas por la Ilustración y la Revolución francesa.

Esta revolución fue el inicio de un proceso emancipador que concluyó seis años después, cuando el 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán proclamó la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sur.

Causas

Entre las principales causas de la Revolución de Mayo se pueden identificar tanto factores internos como externos, a saber:

- La invasión francesa a España, en 1808, durante la cual Napoleón Bonaparte tomó prisionero al rey Carlos IV y a su heredero, Fernando VII, y los reemplazó por su hermano José Bonaparte. Esta maniobra, conocida como Farsa de Bayona, puso en crisis a la monarquía española y generó un vacío de poder en el Imperio colonial español.

- La extensión de los ideales de libertad e igualdad propagados por la Revolución Francesa, que influyeron en los criollos que impulsaron la Revolución de Mayo.

- El ejemplo de los colonos ingleses de América del Norte, que en 1776 proclamaron su independencia de Gran Bretaña y constituyeron los Estados Unidos, el primer país independiente de América.

- El descontento de los criollos tanto por la preferencia de la Corona por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial como por la vigencia del monopolio comercial.

- Las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, durante las cuales las autoridades españolas habían quedado desprestigiadas y los criollos habían tomado conciencia de su capacidad para luchar por su libertad.

- La destitución del virrey Sobremonte, exigida por el pueblo de Buenos Aires debido a su desempeño durante las Invasiones Inglesas, y su reemplazo por Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista.

- La asonada de Álzaga de 1809, un intento fallido de destituir al virrey Santiago de Liniers, que dejó como antecedente la supresión de las milicias españolas y el fortalecimiento de las criollas.

C.-Registra en tu carpeta el siguiente cuadro sinóptico.

C.- Elige la opción correcta:

1.- Hoy aprendí que los factores externos que influyeron en la Revolución de Mayo fueron:

a) la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos, la Rebelión de Túpac Amaru, la Revolución Comercial y la formación de Juntas de Gobierno en las ciudades de España.

b) la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos, la Rebelión de Túpac Amaru, la Revolución Industrial y la formación de Juntas de Gobierno en las ciudades de España.

c) la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos, la Rebelión de Túpac Amaru, la Revolución Industrial y la formación de Juntas de Comercio en las ciudades de España.

INFORMACIÓN EXTRA

‘¿QUÉ ES LA MULTIPLICACIÓN?

A.- Junto a tus compañeros escribe el significado de multiplicación que conozcas.

B.- Busca en el diccionario el significado de miltiplicación.

C.- Observa el video, la presentación y entre todos reescribimos con ejemplos qué es y cómo está compuesta la multiplicación.

¿Qué es la multiplicación?

Una multiplicación es una operación matemática que consiste en encontrar el resultado de multiplicar una cifra por otra. Multiplicar consiste en añadir o sumar un número varias veces, por ejemplo, la operación 2 x 3 equivale sumar tres veces el número 2, en ambas el resultado es 6.

2 x 3 = 2 + 2 + 2

La multiplicación es una herramienta fundamental en la aritmética que nos permite abreviar sumas repetitivas de números iguales.

Se compone de dos factores, el multiplicando y el multiplicador. El multiplicando es el número que se repite, mientras que el multiplicador indica cuántas veces se debe repetir el multiplicando. El resultado de una multiplicación se llama producto.

La operación 45 x 3 busca el resultado de sumar o agregar tres veces el número 45, por tanto, equivaldría a 45+45+45.

En ambos casos el resultado es el mismo, 135, solo que cuando multiplicamos estamos simplificando el proceso, en lugar de realizar tres sumas hacemos una sola operación, la multiplicación.

¿QUÉ SON LAS IMÁGENES SATELITALES?

- Observa el siguiente video.

2. Lee, registra y estudia el siguiente texto.

¿Qué es una Imagen Satelital?

Las imágenes satelitales son fotografías de la superficie de la Tierra tomadas desde el espacio por un satélite artificial. Estas imágenes son útiles para estudiar el clima, la vegetación, la contaminación, la geología, la topografía y la planificación urbana, entre otros casos de uso. También se utilizan para hacer mapas y para monitorear desastres naturales, como terremotos, inundaciones y huracanes. Gracias a las imágenes satelitales, podemos ver la Tierra desde una perspectiva diferente y obtener información muy valiosa.

3. Observa y lee la siguiente presentación y añade al texto la información más importante.

TIPOS DE AMBIENTES: AMBIENTE AEROTERRESTRE.

A.- Lee el texto y subrayen las acciones que realiza todo explorador de la naturaleza.

B.-Si bueran a explorar la plaza más cercana a sus casas, ¿Qué plantas y animales encontrarías? Elije una, búsca información y dibújala o encuentra una ilustración.

C.-Observa el video y escribe qué es un ambiente aeroterrestre.

LOS MAPAS

A.- Leemos y registramos en la carpeta el siguiente texto.

B.- ¿Qué nos muestran los mapas?

C.- ¿Qué elementos tiene que son iguales n los planos?

Los Mapas

Son la representación plana de la Tierra; ninguna representación de la Tierra es exacta, ya que la forma de la Tierra es un geoide, abultada en el centro y achatada en los polos. Esta dificultad se logró resolver con largos años de trabajo e investigaciones, a través de lo que ahora conocemos como proyecciones cartográficas. Existen tres tipos básicos de proyecciones: la cilíndrica, que una de las más usadas es la de Mercator, la cónica, aquí el más representativo es la de Lambert y la cenital o azimutal, por lo tanto, se utilizarán los distintos tipos de proyecciones, dependiendo del objetivo que se persiga.

Elementos de un mapa

Los mapas suelen contar con los siguientes elementos, como mínimo:

- Título. Los mapas presentan títulos que explicitan al lector de qué es el plano que está observando.

- Fuente. De dónde se extrajo la información que se despliega en el mapa o quién elaboró el mapa que estamos viendo.

- Trazado. El conjunto de líneas que representan fronteras geográficas, urbanas, topográficas, etc.

- Símbolos. El conjunto de marcas y signos que componen la información adicional del mapa, como ciudades, capitales, aeropuertos, etc. De particular importancia son los que indican la orientación cardinal (dónde está el Norte, por ejemplo).

- Leyenda. Un recuadro en una esquina del mapa en el que se explica qué significa cada símbolo que el lector hallará en el mapa.

CUADRUPLE Y QUINTUPLE

A) Continuamos con el tema de la clase anterior.

B) Escrible del 0 al 40 de 4 en 4.

C) Escribe del 0 al 50 de 5 en 5.

D) Escribe qué estrategia utilizaste.

E) Martín quiere conocer cuántos alfajores produce su máquina en la fábrica. Si esta máquina produce 6 alfajores por hora. ¿Cuántos alfajores hará en 4 horas?

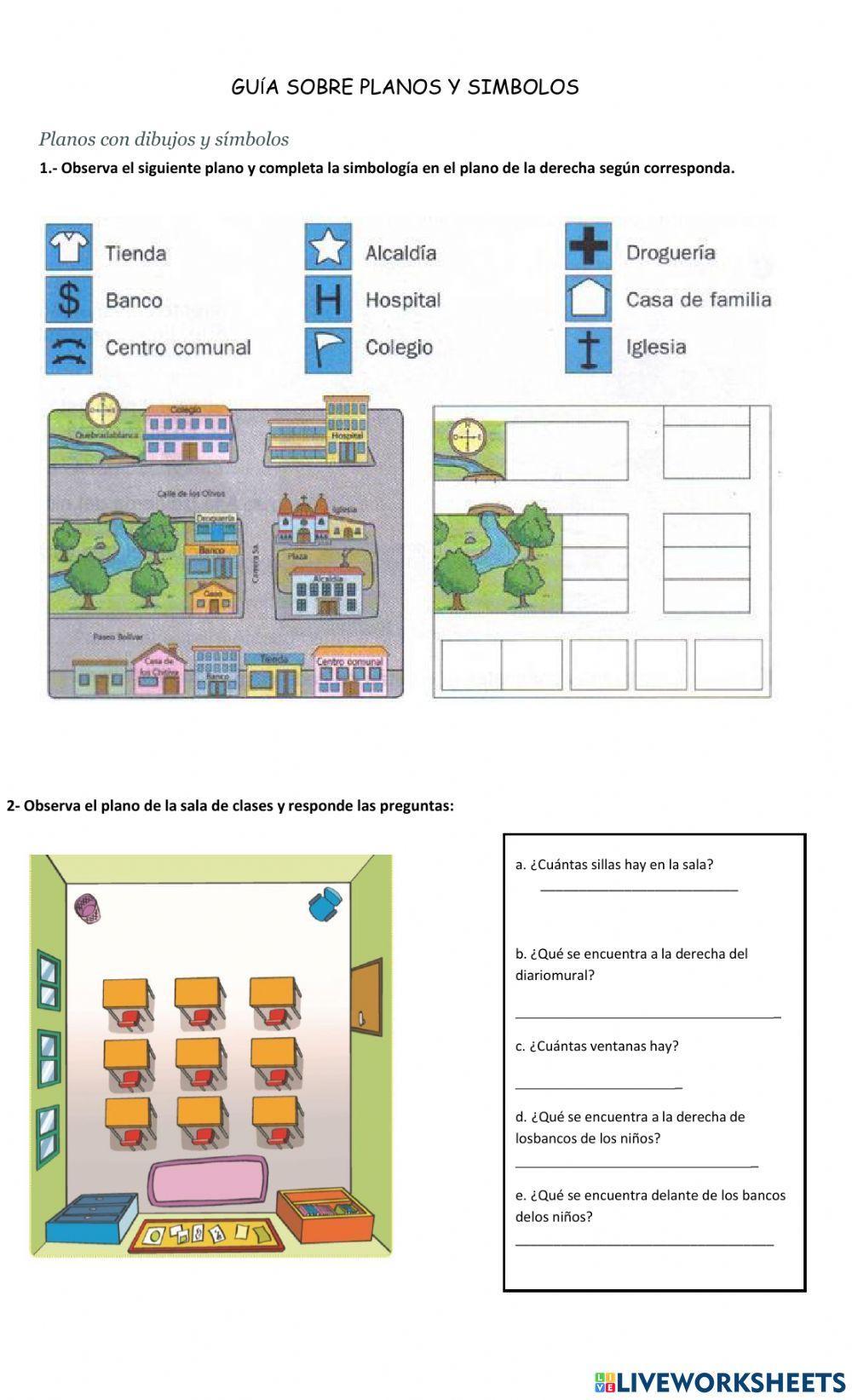

EL PLANO. CONCEPTO Y TIPOS